Histoire du Tibet en bref

Les tibétains sans doute originaire de la région Mongole, seraient issus des peuples Qiang (K’iang).

La naissance de l’identité tibétaine se confond dans la légende. Elle commence à apparaître sous un souverain probablement originaire d’Inde. Il fonda la dynastie des sept rois mythiques. Le fondateur de la seconde dynastie, lui, aurait favorisé et répandu la doctrine du bon-po : la religion empreinte de chamanisme dont des traces persistent encore.

L’affirmation d’un pouvoir centralisé au Tibet naîtra vers le VII siècle. Un prince du nom de Nammri, maître de la forteresse Yumbulagang de la vallée du Yarlung, au sud de Lhassa profite des rébellions au sein des principautés proches pour se proclamer suzerain de neuf seigneurs locaux. Ses victoires le rendent maître de la région du Tsang et c’est à ce roi que le Tibet doit ses premières relations diplomatiques officielles avec la Chine en l’an 608.

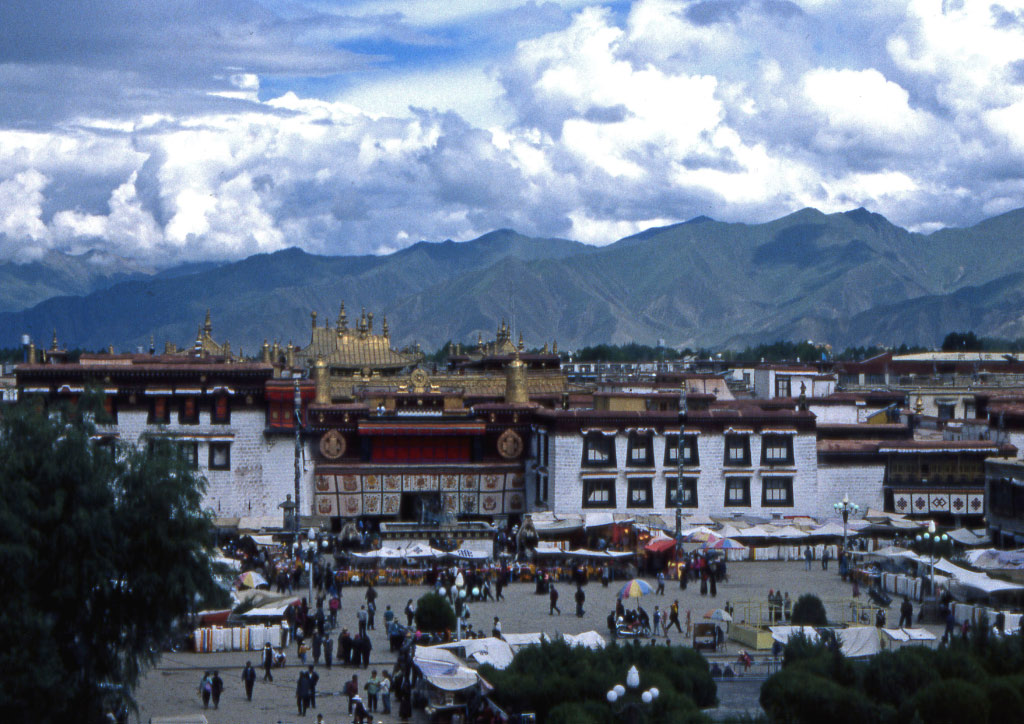

Songtsen Gampo arrivera au pouvoir de 629 à 658. Il contribuera à l’introduction du Bouddhisme venue avec d’Inde en remplaçant ou intégrant le bon-po. Il précisera les relations avec l’empire du Milieu naissant permettant à son peuple d’acquérir un raffinement qui leur était jusqu’alors inconnu. C’est aussi durant son règne que la capitale, Lhassa, verra le jour avec un château qui deviendra le Potala.

Après cette période éphémère, le Bouddhisme disparaitra quasiment car il ne s’était pas ancré suffisamment auprès du peuple et les seigneurs de guerre reprendront leur indépendance.

L’histoire du Tibet sera ensuite profondément liée à la domination militaire nécessaire afin d’avoir le contrôle sur la route de la soie reliant Samarcande à Xi'An . Sa domination en sera disputée bien au-delà du Tibet, par les Turcs, les Chinois (Han) et plus tard les Musulmans, engendrant inévitablement une série de conflits entre les trois puissances.

Le Bouddhisme se diffusa à nouveau au Tibet à partir du VIIIème siècle depuis l’ouest d’une part, avec l’arrivée de populations bouddhistes soumises à la pression musulmane et de l’est d’autre part, dans sa forme Vajrayana issue du Bouddhisme Mahayana (grand Véhicule) qui avait atteint la Chine par voie maritime. Les principales écoles et grand monastères commenceront à se constituer autour du Xème siècle.

A partir du XIII, l’histoire du Tibet se confondra pour un temps à celle de la Mongolie puisque le pays fera partie des conquêtes de Gengis Khan. Les relations qui se développèrent et continuèrent d’exister jusqu’au vingtième siècle entre les Mongols et les Tibétains étaient un reflet d’une étroite affinité raciale, culturelle et religieuse entre les deux peuples d’Asie centrale. L’Empire mongol était un empire mondial et quelles que fussent les relations entre ses gouvernants et les Tibétains, les Mongols n’intégrèrent jamais l’administration du Tibet et celle de la Chine.

Au XVe siècle se forme une théocratie lamaïste avec deux chefs spirituels et temporels : le dalaï-lama et le panchen-lama. Au XVIIe siècle, le dalaï-lama prédomine.

Au XVIIIième siècle certains puissants empereurs mandchous réussirent à exercer un degré d’influence sur le Tibet. C’est ainsi que de 1720 à 1792, les empereurs Kangxi, Yong Zhen et Qianlong envoyèrent à quatre reprises des troupes impériales au Tibet afin de protéger le Dalaï Lama et le peuple tibétain des invasions mongoles, Gorkhas mais aussi d’éventuels troubles internes. Ces expéditions donnèrent aux empereurs les moyens d’établir leur influence sur le Tibet. La situation n’était pas différente de celle qui peut exister entre une superpuissance et un pays satellite ou protectorat, c’est-à-dire une situation n’annulant pas l’indépendance politique de l’Etat faible. Le Tibet n’était pas annexé à l’Empire mandchou, et continua de conduire ses relations avec les Etats voisins de façon autonome tant que cela ne contrevenait pas aux intérêts Chinois.

L’empire du milieu manifesta plus d’intérêt pour le Tibet des lors que les Anglais d’une part et les Russes d’autre part commencèrent au 19ieme siècle à avoir des vues sur les territoires d’Asie centrale dans l’espoir d’atteindre le marché Chinois ou d’en affaiblir le pouvoir central. Les britanniques envahirent pendant une brève période Lhassa et conclurent un traité bilatéral avec le Tibet : la Convention de Lhassa. En dépit de cette perte d’influence, le gouvernement impérial de Pékin continua de revendiquer une certaine autorité sur le Tibet, notamment s’agissant des relations internationales ; une autorité que le gouvernement impérial britannique désigna sous le terme de "suzeraineté" dans ses pourparlers avec Pékin et Saint-Pétersbourg.

L’émergence du concept « d’état nation », aux frontières précises, régies selon un droit occidental, conduisit les Chinois à clarifier leurs relations internationales. Mais dans une période où les guerres de l’opium avaient déjà fortement affaibli le pouvoir central et fait le lit des révolutions du début puis du milieu du XXème siècle, les relations de l’empire avec ses voisins et/ou ses ex suzerains fut affaiblie et ambigu.

Le moment décisif dans l’histoire du Tibet eut lieu en 1949, lorsque l’Armée populaire de libération de la RPC pénétra pour la première fois au Tibet. Après avoir défait la petite armée tibétaine et avoir occupé la moitié du pays, le gouvernement chinois, en mai 1951, imposa au gouvernement tibétain un accord non reconnu, en 17 points, pour la « libération pacifique du Tibet ».

-

Plus de rubriques ...

-

D'autres articles pourraient vous intéresser

-

reseaux sociaux